「最近怎麼鞋子變緊了,甚至晚上脫襪子還會留下一圈深深的勒痕?」

45歲的陳小姐最近常有這種感覺:早上起床時臉有點腫,看起來睡不飽;下午開完會站起來時,覺得小腿脹得不舒服、連鞋帶都要鬆一格。「是不是自己胖到連鞋子都穿不下了?」她心裡越想越沮喪。

但事實上,她的狀況並不完全是脂肪囤積,而是身體循環和代謝出了問題,導致水分無法順利排出,讓她看起來、感覺起來都「腫腫的」。

你是不是也有過類似的經驗? 你以為的胖,可能只是水腫。

水腫的機轉:體液平衡與微循環障礙

水腫的本質是組織間液體累積,核心問題在「體液調節失衡」與「微循環不良」:

- 當靜脈回流不順(如久站、久坐)、血液容易滯留在下肢,就會讓液體外滲到組織間,導致腳踝、小腿腫脹。

- 鹽分攝取過多會提升血鈉濃度,體內會自動保留水分稀釋鈉離子,結果水分堆積造成浮腫。

- 荷爾蒙變化,像是女性月經週期的黃體素變化、懷孕、服用部分藥物,都可能刺激腎臟短期保水。

- 心臟、腎臟或肝臟功能變差時,體液分布和排出能力失衡,更容易導致全身或局部水腫。

水腫是排水機制卡住或體液分布異常,不是能量過剩的問題,因此靠減肥藥或挨餓都無效,反而要改善循環、飲食鹽分與荷爾蒙平衡。

肥胖的機轉:能量收支失衡與脂肪細胞擴張

肥胖則是長期熱量攝取超過消耗,身體會把多餘能量以三酸甘油脂形式儲存在脂肪細胞內:

- 胰島素分泌過多會促進脂肪合成、抑制脂肪分解,讓脂肪細胞變大、變多。

- 基礎代謝率下降(如年紀增長、肌肉量不足)會使相同飲食攝取的熱量更容易累積。

- 荷爾蒙失衡,例如甲狀腺功能低下會減緩代謝速度,雄激素或雌激素不足也會改變脂肪分布型態。

- 慢性發炎與自由基壓力會影響胰島素敏感度、導致胰島素阻抗,使減脂變得困難。

肥胖的重點是脂肪細胞能量代謝的平衡失調,需要從總熱量、飲食結構、荷爾蒙代謝等方向調整,僅靠「排水」無法讓脂肪消失。

水腫與肥胖的關鍵差別

很多人把「變胖」和「變腫」混為一談,但其實水腫與肥胖的成因、表現與處理方向完全不同。如果分不清楚,常常會減重卡關,或用錯方式浪費時間。

水腫與肥胖,要解決的方法完全不同

既然水腫和肥胖是兩種本質不同的問題,當然不能用同一套方法解決。若只是把兩者混為一談,可能會讓你陷入「怎麼努力都沒效」的挫折。

如果你是水腫型:

1. 飲食調整:減少鹽分攝取、避免加工食品和重口味飲食,避免刺激體內保水;多攝取富含鉀的食物(香蕉、酪梨、深綠蔬菜)幫助排鈉。

2. 促進循環:長時間坐著或站著時,每1小時起身活動5分鐘;睡前可抬腿或泡溫水,促進下半身回流。

3. 觀察症狀:若水腫持續數週以上,伴隨呼吸困難、心悸、尿量改變等,需就醫排除心腎疾病。

如果你是肥胖型:

1. 熱量管理:比起短期節食,應建立長期飲食規律與總熱量控制以高纖、優質蛋白質取代高糖、高油飲食結構。

2. 增肌提高代謝:重訓、阻力運動能幫助提升基礎代謝率,增加能量消耗。

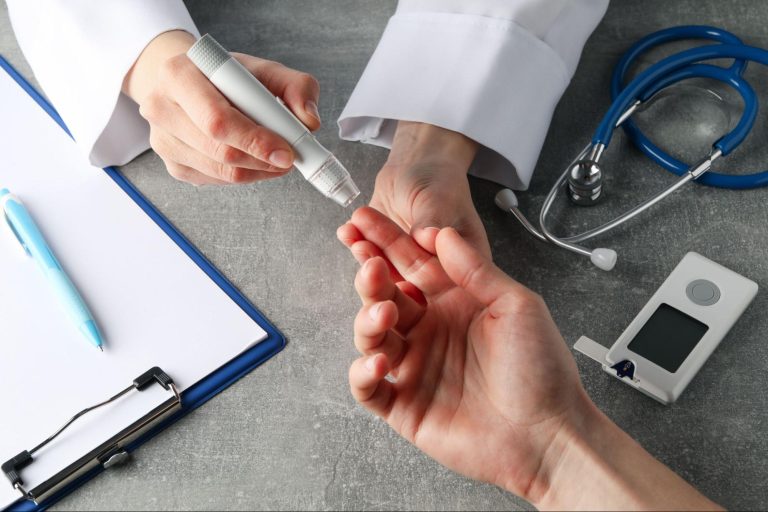

3. 代謝與荷爾蒙檢測:若持續減重卡關,建議檢視是否有胰島素阻抗、甲狀腺功能異常或荷爾蒙失衡等代謝問題。

4. 慢性發炎管理:調整睡眠、壓力、戒菸,並透過抗氧化營養素降低自由基,避免代謝進一步失衡。

再用錯方法對付你的身體

許多人以為,只要體重上升或褲子變緊,就一定是「胖了」,拼命節食、運動卻看不到效果;也有人誤把水腫當成脂肪,忍耐著不敢吃、不敢喝,卻還是愈來愈累、愈來愈不舒服。

分辨水腫與肥胖,看似小事,卻是健康管理中最容易忽略的一步。你不需要再用錯方法消耗自己,而是該給自己一次機會,先看清楚自己的體質,再對症調整。

在正欣診所,我們能協助你從循環功能、身體組成、代謝與荷爾蒙的角度全面評估,了解你的「腫」究竟是水還是脂肪,再透過飲食、運動、循環調理或功能醫學支持,幫助你用對方法,不再白費努力。

因為健康管理,從來不是盲目「瘦」,而是分清楚、對症處理,讓你回到真正輕盈的自己。